Antoine Emaz nous a quittés ce dimanche 3 mars 2019. Le relire sera notre façon de l’accompagner – garder vivante sa voix si condensée.

J’ai retrouvé un texte écrit à la demande de la Revue Scherzo en 2001, où Antoine et moi-même dialoguons sur l’expérience du livre d’artiste et son apport mutuel. Le voici :

Revue Scherzo 2001

ANTOINE EMAZ ET LES LIVRES D’ARTISTE DE MARIE ALLOY ( Le silence qui roule) :

« Quelque chose comme écrire-voir » et « Comment l’espace autour pèse sur le mot »

«Je suis vraiment content du résultat. Que ta main travaille le corps du mot, sa forme visuelle, autant que tu travailles gravures et espace du livre…Ta découpe du texte en éléments plus brefs que mes séquences, m’intéresse bien. J’ai été frappé par le ralentissement que cela provoque à la lecture et du coup, au poids gagné par chaque mot… Cela m’apprend quelque chose comme ressentir plus fortement la manière dont l’espace autour pèse sur le mot et lui fait rendre un son différent.»

(Extrait d’une correspondance entre Antoine Emaz et Marie Alloy)

J’ai réalisé depuis 1993 quatre livres d’artiste avec des poèmes d’Antoine Emaz, plus un ouvrage collectif où sa participation fut celle d’écrire un poème visuel à partir d’une seule gravure. Chaque livre a sa singularité, son format particulier, sa typographie, sa mise en page, sa couleur, ses gravures originales totalement conçues pour les poèmes.

1 – «Poème serré», poème inédit d’Antoine Emaz (1993), accompagné de 18 aquatintes originales

2 – «Poème, temps d’arrêt», poème inédit d’Antoine Emaz (1993), accompagné de 5 aquatintes originales

3 – «Voix basse», poème inédit d’Antoine Emaz (1995), accompagné de 5 aquatintes originales

4 – «Dans l’écart» ouvrage collectif (1998), poème inédit d’Antoine Emaz, accompagné de 13 eaux-fortes originales

5 – «D’une haie de fusains hauts» poème inédit d’Antoine Emaz (Juillet 2000), accompagné de 5 gravures et 4 lavis de couleur verte.

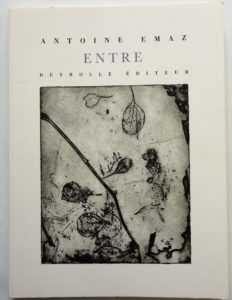

J’ai également réalisé pour le livre «Entre» édité chez Deyrolle, la gravure de couverture et de tirage de tête, à propos de laquelle Antoine Emaz écrit : «Entre revient pour moi à quelque chose comme écrire-voir, avec ce qu’il y a de désordonné entre dehors et dedans. C’est aussi écrire le temps de voir et son impact, son érosion, plutôt sur un jardin, une peau, une main.»

En tant que graveur-éditeur, je voudrais rendre hommage à l’accueil amical, ouvert et sérieux d’Antoine Emaz pour ce travail de dialogue et d’écoute attentive de l’autre que constitue la création dite de «livres d’artiste». Voici quelques notes d’atelier réécrites pour évoquer cette maturation du travail qu’opère le poème dans les gestes du graveur en creusant la matière sensible du métal.

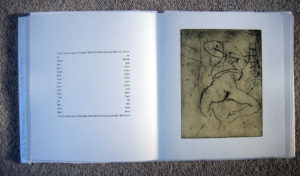

Non pas incorporer le poème, ni se l’approprier dans les gestes de graver, mais y entrer comme dans une chambre, doucement, avec la plus grande discrétion et respect. Déposer à l’entrée toutes les armes de la maîtrise, toutes les défenses de l’intellect et peut-être même, toute sa volonté. Dans cette écoute, laisser s’allonger ou s’étirer, les formes, humaines plutôt qu’abstraites, et consentir à leur silence, leur retrait. Le noir de l’encre ou les terres d’ombre resteront légers malgré les matières griffées et les morsures secrètes. Les motifs qui naissent dans le tracé intérieur que dessine le poème, parlent du corps, de la pensée et des mouvements du dehors, mais avec une gravité qui les mène au silence. Ils se retiennent de tout drame, tout excès.

Que les lignes du poème s’égrènent, segment par segment, sur un axe vertical, ce mouvement qui est un resserrement, une condensation, c’est le geste même d’entailler la plaque d’une manière irréfutable. Fermeté, concentration, les lignes du poème ne fuient jamais selon les règles d’une perspective, mais viennent à nous frontalement, imposent un face à face, un corps à corps obligé – bataille plus que noces avec l’espace, puis compénétration de telle façon que l’on ne sache plus bien distinguer le vide du plein, le noir du blanc, la gravure et le poème étant en quelque sorte réduits à leur nécessité de confrontation.

Parfois une ligne du poème ouvre comme une fenêtre amicale sur un jardin en ville; il suffit alors de quelques mots pour entraîner l’œil hors de la tête d’un bout à l’autre du poème, de la rue, ou «d’une haie de fusains hauts». C’est un mouvement lent et profond, une durée pour retenir l’instant et saisir au passage un moment éphémère de la vue. Sorte d’instantané mental où le dehors converge avec le dedans et se contient là tout entier, réuni. Puis suivre la durée dans son déplacement comme une lumière limpide. Rester là avec le plus vivant des mots au bord de l’ombre déjà prête à revenir, alors que l’heure s’écoule, étrangement immobile et vibrante.

Quelque fois, le corps est aveugle, il tâtonne avec ses mots, sa «voix basse». Son élan reste lourd, presque empêtré dans un sommeil de sable et de terre. La nature voudrait reprendre ses droits sur l’homme, libérer ses instincts, mais l’homme est absorbé par la terre et les mots s’enfoncent en elle sans pouvoir y prendre appui. Ils ne seront jamais socle. Dans les poèmes d’Antoine Emaz, quelque chose de fragile et d’entier, de compact, dense et pourtant vulnérable, se dévoile dans sa plus abrupte nudité.

Parvenir à une gravure frustre, sensible mais bien ancrée dans ce sol humain, avec ses trouées de ciel pour respirer et ses drames intimes souterrains.

Il y a chez Antoine Emaz tout un aspect de son écriture qui recherche l’acuité, comme le graveur avec sa pointe sèche. Les mots choisis restent tendus jusqu’à ce seuil où les tensions contraires s’exaspèrent et ne parviennent à se résoudre qu’à la pointe du mot lui-même. Avec l’aigu de l’outil, exercer cette rage, rayer le poli du métal, l’éroder, et retenir dans un seul et même trait toute la violence du réel et toute sa tendresse.

Le regard est une percée du mot pour mettre à nu l’abîme qui surgit soudain en voulant à la fois dire le plus intime et le retenir. Quand cette pudeur est trop tendue, quelque chose se déchire, libéré du drame et délivre de tout ce qui restait encore captif dans le poème. Dans les gravures, parvenir à ce moment de tension encore calme où le silence maintient les forces en équilibre dans leur conflit.

Dans la voix d’Antoine Emaz se dresse une paroi du poème qui donne un caractère d’évidence à sa frontalité, et en fait aussi son austérité. La gravure ne peut que s’y accrocher avec ses outils, non pour gravir cette paroi mais pour y sentir au plus près les signes d’une respiration profonde et d’une émotion. La douleur ne s’affiche pas mais consent à se montrer. Rien ne se dérobe au souci de vérité, fût-elle la plus désagréable.

Aux mots les plus humbles, les plus communs, il fallait renvoyer des formes qui disent le simple et le mortel, le cri et l’accusation, les multiples faces du même et le combat contre les mirages. Il n’y aura pas de convulsions des gestes, ni lâcher prise ni maîtrise. Dire juste, un point c’est tout. Laisser une intégrité aux mots, aux formes, à leur contact, jamais fusionnel. Laisser une distance qui n’entrave pas l’entente entre les gravures et le poème, entente qui ne sera que justesse, pas sympathie, pas miroir, pas écho, pas résonance, pas illustration et pas seulement accompagnement. Trouver un lien dans l’écart nécessaire. Trouver un mode d’accord mineur mais enraciné au plus profond d’un terreau commun et non à la surface des apparences. Ainsi reçoit-on, en tant que lecteur-regardeur, d’abord une émotion née de l’authenticité du rapport, avant même d’en décrypter les signes, comme l’on reçoit parfois la qualité et la présence d’une voix avant le sens de ses paroles.

Dans les poèmes, une forme de discipline souple s’est inscrite, plus par un travail quotidien d’exigence et de décantations successives que par un acte de volonté. Les mots s’articulent dans leur abrupte présence toujours ouverte et réceptive, veillant seulement à ne jamais déraper vers l’imaginaire d’une situation non vécue. Travail donc au plus concret des mots, de leur matière corporelle et mentale. Travail équivalent pour donner un impact physique à la gravure dans la page du livre afin que les mots y retrouvent aussi leur poids de corps et et de pensée. Quelque chose d’ultime se joue dans la violence du consentement à se dire tel quel : homme droit, resserré en lui-même (dans «Poème serré»), seul, entre ses quatre murs, ou homme couché dans la terre (dans «Voix basse»), et s’y décomposant ou encore bleus des mots rejetés sur une page-plage comme des résidus rongés et polis par le laminage de vagues quotidiennes (dans «Poème, temps d’arrêt»).

Puis se résoudre :

«dedans

dehors

il n’y a plus personne

et ça continue»

La chair ici ne sera pas transfigurée. Elle reste dans le réel, avec ses imperfections, son squelette solide mais non intemporel. Le corps est à la fois refermé sur lui-même et ouvert sur les mots. Ils sont l’issue, la porte pour le regard. Ainsi au cœur même de la mélancolie surgissent des énergies nouvelles et une possibilité fugace mais bien vivante, d’émerveillement.

Capter l’éclat doré d’un rayon de soleil sur un feuillage vert, c’est donner aux sens toute leur place et aux mots leurs limites. Capter la mouvance du monde et y reconnaître nos propres bruissements intimes et fragiles. Entrer dans le plus petit dénominateur commun de nos vies ordinaires : une nappe à carreaux, un landau poussé par une mère, la disparition d’un être proche, le clapotis d’un feuillage en ville … et le particulier devient patrimoine, terre humaine.

Les points d’appui du réel sont autant d’éléments qui nourrissent le poème sans pour autant servir de modèle direct pour la gravure. On en reçoit les rythmes, cadences, ponctuations – une substance du réel plus que ses images. Antoine Emaz prend le temps du blanc comme d’une respiration, jamais d’un effacement. La plasticité rudimentaire du poème s’accorde au geste du sculpteur qui ôte la matière pour aller jusqu’à l’os : écrire juste ce qu’il reste après avoir tout gratté. Les doutes successifs ont rongé l’inutile, le facile, le trompeur. Reste un nerf : «une parole de corde» .

La souffrance sera tue, jusqu’au mutisme, s’il le faut :

«alors les mots

cela ne dépêtre pas

c’est lent

trop»

Et même devant la mort, les mots ne sont jamais les justes :

«quels mots

un peu trop près

cela bloque davantage

un peu lâche

cela ne change rien»

Dans les premiers livres réalisés avec Emaz, il fallait montrer cet étouffement de l’être, son rétrécissement continu. Dans «D’une haie de fusains hauts», au contraire une aération se fait sentir :

«quelque chose comme une aération

une ventilation lente

d’être»

Mais elle est «une sorte de libération fausse à saisir tout de suite» car en fin de livre ce ne sera déjà plus le moment. Aussi vivre est :

«au hasard d’un moment un écart

simple libre dans les mots et le corps

voilà»

Un calme règne, le silence est une lenteur. Il laisse un instant entendre dans l’espace minime qu’il dégage, une possibilité de se dissoudre dans le reste de vent, le reste de vue.

Ecrire avec ce minimum vital.

Vivre avec ce minimum d’écrit.

Et pour le graveur, rendu au plus humble de sa tâche, accepter qu’il ne reste qu’ :

« … une main de rien

avec des livres»

une main qui fabrique et qui trace, qui creuse et qui encre, créative et artisanale.

Le graveur sait qu’il ne restera plus de sa main, en définitive, que l’empreinte dont le livre est le témoin et les mots, l’entreprise de mémoire. Peut-être ne s’agit-il, dans tout ce travail, que de «s’en sortir»* et non faire de l’art ou du poème. C’est pourquoi, dans la présence et le silence, entre lire et voir, la forme et le fond deviennent indissociables.

Marie Alloy, Avril 2001, Sandillon.

* Titre d’un poème d’Antoine Emaz sur un ensemble de gravures de Marie Alloy – Rehauts n°1 .

En guise d’hommage, un poème d’aujourd’hui, pour Antoine Emaz :

« ÎLOT D’ÊTRE »

Miettes du poème

d’une vie réunies

Pas fuite rien que fatigue

Force soufferte

condensée et tue

à mots nus à flux tendu

Les os du ciel le choc du bleu

plaqués comme un drap blanc

sur le visage

Il faut « sortir la tête »

Ce qui relie et qui déjà sépare

l’écrire le porter encore un peu

Partir mais laisser à chacun

la retombée douce des mots leur limon

leur « tu te souviens ? »

A tenu comme il a pu

A déposé des gerbes de lumière

sur le corps des mots

« On est dans ce qui part »

« Vite vivre » disait-il

« retenir le peu » à l’étroit

Pour l’heure n’aller pas plus loin

C’est tellement loin les mots de vivre

la terre sous la main

© Marie Alloy, 04 03 2019