Rencontre devant l’étang

« C’est au cœur de deux espaces, on ne peut plus personnels, que se fit la rencontre Alloy – Guillevic : ceux de leurs tête-à-tête singuliers avec la page blanche où s’écrire, où s’inscrire pour découvrir, se découvrir et pour ensuite « réussir » à donner, nous donner – parce que l’ouverture a été gagnée – s’offrir et nous offrir deux œuvres communes L’Éros souverain et Devant l’étang.

Cet étang qui fascina Guillevic, le hanta sa vie durant, est pour Marie une présence quasi permanente puisque son atelier ouvre sur une petite étendue de ces eaux épaisses, pas forcément bienveillantes.

Marie Alloy est venue pour la première fois, rue Claude Bernard, en un temps où Guillevic, déjà fatigué, me demandait d’être présente lors des visites qu’il recevait. Cette demande, il m’était alors difficile de la refuser, mais elle me mettait souvent dans une situation délicate car je sentais qu’il me fallait être là comme si je n’y étais pas. Je me souviens à quel point très vite le courant s’établit, circula entre nous trois. Le charme de la gravité silencieuse de Marie opérant ainsi que le naturel de chacun. On eut tôt fait de se connaître et de se reconnaître de la même famille, dans une amitié et une connivence hors du temps.

Le travail de Marie pour L’Éros (en 1996) – le premier poème qu’Eugène avait eu la chance de lui confier – fut une joie pour lui. Il en aima la vibration toute d’exigence, de raffinement et de sensualité d’un art servi par un rigoureux métier.

Et tout naturellement Guillevic pensa à dédier à Marie Devant l’étang, l’obsédant poème qui avait jailli en 1992, le contrariant presque de devoir constater qu’ «après avoir tant écrit» sur eux et «sans savoir pourquoi», ils revenaient encore ces étangs qui s’imposaient à lui jusqu’à le contraindre. Il offrit alors ce poème à Marie comme pour qu’elle l’aide à s’en délivrer.

Le destin décida que Guillevic ne puisse pas découvrir le nouvel et essentiel échange entre lui et Marie, qu’est ce livre. Aujourd’hui, je crois sentir à quel point ce poème, tout comme l’Éros souverain, furent importants et comment ils se rejoignent dans leur absolue divergence.

Je crois comprendre pourquoi «cette eau stagnante», avec ce regard qui nous tord et nous étreint, cette eau «dormante» qui, en plein soleil «ne quitte jamais / Sa teinte d’eau nocturne» //, qui ne se préoccupe que de ce qui «se travaille / Vers le fond», cette eau livrée à ses sempiternelles complaisantes paranoïa et masturbation, cette eau fermée pour fermenter sur elle-même et se cacher – cet état existant de la stase d’une eau qui jamais ne sera «étant» dans son devenir d’ «être»* liquide, eau vive faite pour l’échange, la circulation, la fécondation, obséda Guillevic dans son combat pour la verticale, l’ouvert, la communication, la communion. Et dans cette bagarre lui et Alloy se rencontrèrent, alliés, passionnément.

Oui, «Ce soir encore l’étang / Ne s’est pas mis debout»**/. Et jamais il ne se lèvera, le «libidineux», jamais il ne se relèvera pour le combat de ces travailleurs de la pointe qui creusent et caressent alternativement, le poète ses mots, son vers, l’artiste son incise, sa taille, sa toile, – «traits qui viennent de très profond et d’il y a longtemps»*** – et qui les poussent toujours plus avant et plus loin, dans le corps à corps avec l’élémentaire de la vivante matière ! Et c’est alors que vit pour nous, devant nous, ce singulier accord de vibrations, si justes, si fines, si élevées du mot et de la couleur.

Pour le salut, Marie ! Pour un vivant repos, Eugène. »

Lucie Albertini-Guillevic.

Belley, 29 septembre 2000 – Paris, 2 août 2005

* Art poétique. 1989, ** Terraqué, *** Alloy, notes d’atelier, avril 1999

*

J’ai réalisé deux livres d’artiste avec Eugène Guillevic, « L’Éros souverain » en 1995, puis « Devant l’étang », de 2000 à 2005 – livre qui a suscité de nombreuses recherches gravées et peintes exposées à Carnac en 2007 dans le cadre de l’exposition « Guillevic et les peintres ».

« L’Éros souverain »

Ci-dessous quelques détails du poème et des estampes, (aquatintes originales).

« Devant l’étang »

livre d’artiste réalisé avec des aquarelles originales

*

Entre deux eaux

De l’Éros souverain à Devant l’étang

Peintre et graveur, éditeur de livres d’artistes[1], je pris contact avec Guillevic en 1994, et il me proposa d’accompagner le poème L’Éros souverain. J’ai aimé immédiatement l’ampleur de ce chant d’amour et sa force et, peu à peu, je fus gagnée par son souffle. Je choisis un format horizontal, une typographie pleine page dans l’estampe, avec la technique de l’aquatinte qui me permettait de concilier la fluidité du geste, de la vague amoureuse, avec la morsure de l’acide, eau « forte » comme l’océan. Le rythme de l’ensemble me suggéra des verts profonds, certains lactescents.

« Si tu pouvais nous dire

Au moins sur le passage

Du gris glauque au bleu vert » [2]

Son poème m’avait guidé vers les nuances d’une teinte qui était véritablement la sienne (le vert de sa bague), et celle de l’océan, sans qu’il y soit directement question dans l’Eros souverain. La réciproque fut aussi étonnante puisqu’il m’offrit ce jour de notre première rencontre un petit volume de poésie: Du domaine[3]. Son geste fut de cette générosité qui est une attention profonde à l’autre, et un signe de reconnaissance. Sans le savoir, il m’offrait un ensemble correspondant mot à mot au lieu où je vivais et vis encore. J’en fut très troublée. Je reconnaissais « mon lieu ». Nous en avons parlé et c’est ainsi qu’après avoir réalisé l’Eros souverain, il me proposa, avec la complicité bienveillante de Lucie Albertini, Devant l’étang.

Il me sembla pourtant que j’avais besoin d’une sorte de parenthèse de retrait pour reprendre mon souffle avant de commencer ce deuxième livre d’artiste; je le laissais reposer malgré des épreuves gravées et plusieurs maquettes.

« L’eau dans l’étang

est occupée à garder le temps. » [4]

« L’eau de l’étang

se prend un peu

pour l’éternité. »[5]

Peut-être ne faut-il jamais attendre mais toujours avoir la force intérieure de saisir le choses à temps. Eugène Guillevic, malade, dut nous laisser avec ses carnets, les livres en cours, toute cette matière vivante de cœur, de pensée, de regard. Après cette séparation, il fallut encore attendre, transformer la tristesse en force, garder le cap. Rester digne de son effort de vie, de continuité dans le travail, dans le mouvement d’une recherche intérieure toujours plus décantée et plus ouverte, d’une poésie simple, aux significations plus denses.

Mais il se produisit aussi en moi une transformation. J’épousais cette sorte de « fascination et répugnance » [6] pour l’étang. Plus j’avançais dans mon propre travail plus l’étang m’habitait et envahissait mes recherches sous forme de reflets de branches, eaux plus ou moins épaisses, ombres inquiétantes.

« Le péril n’est pas seulement hors de soi, dans l’œil « libidineux »[7] de l’étang plein de têtards qui se colle à la vitre, il est en soi.»[8]

J’avais besoin de laisser la dureté de la gravure du « Creuse, écris » (Inclus) et du tirage de livres pour me renouveler en revenant à la peinture. Je pensais toujours accompagner le poème Devant l’étang d’estampes mais le retour à la peinture me conduisit à laisser les projets successifs dans l’attente d’une juste adéquation entre mon cheminement intérieur et les interrogations du poème. Je compris un peu plus tard que le creusement viendrait de l’eau. Que l’outil pinceau étale la nappe de couleur mais creuse aussi sous la surface un lit poreux où le geste s’enfonce avec l’esprit, comme dans une sorte de rêve mouvant de fluidité.

« Certains rêvent / Les rêves de l’étang » (p 56) et je ne voulais pas aller vers l’enlisement onirique mais donner une présence qui tienne, du corps au lieu, un domaine aux mots. Le péril était-il donc en moi ? J’avais maintenant peur devant ce livre, inachevé, inachevable; avec le sentiment d’une faute, d’un retard, d’un mouvement irréversible. Quelque chose ne pouvait plus se faire, dans ce livre comme dans la vie, ou se l’interdisait peut-être.

« Ne réussit pas qui veut

à trouver l’étang » (p 42)

L’étang contenait une angoisse de transformation personnelle, mais aussi une exigence de vérité, un besoin de clarté. Je comprenais, sans pouvoir la réaliser, cette nécessité d’une Psychanalyse de l’Eau étudiée par Bachelard [9] : « L’être voué à l’eau est un être en vertige. Il meurt à chaque minute, sans cesse quelque chose de sa substance s’écroule… La peine de l’eau est infinie. »

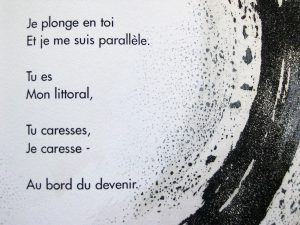

Les poèmes de Guillevic sont alors devenus pour moi comme une chambre d’échos. En le lisant, il m’est souvent arrivé de penser : j’aurais pu l’écrire … Parce que Guillevic parle à la mer, à l’étang, en les tutoyant, c’est à chacun de nous aussi qu’il s’adresse.

*

« Devant l’étang », comme devant soi, ou devant la peinture, il y a toujours un moment où il faut plonger, se laisser couler jusqu’à la lumière du fond, par fidélité au poète, à sa langue, et par fidélité à soi.

« Tu es là, immobile, mais l’on sent que toujours, ça bouge en toi.»[10]

Pour transmettre ce mouvement, seul l’élément liquide entrait en résonance avec la tension du poème, ses questions, ses paradoxes. Il fallait une fluidité pour désamorcer le trouble, donner vie au mystère. Le pinceau plus que la pointe, l’aquarelle plus que l’empreinte, traduisent le renouvellement continu des formes, permettent « ce qui se travaille vers le fond ». La couleur dominante verte laisse filtrer l’azur, les pluies, le soleil. Elle anime d’éclaircies les quelques taches plus sombres.

« Descendre dans l’étang

N’apprendrait rien de plus… »

Cette difficulté à trouver le juste chemin du regard, le juste chemin du travail de création pour Devant l’étang, peut-être ce passage en livre t’il la cause :

« Comme l’étang

Oublie sa source ! »

Guillevic nous la livre, avec pudeur :

« L’eau de l’étang,

Veuve

De l’océan. » (p 63)

L’océan serait-il l’époux, le père, …le fils ?

« Parfois tu étais

un moment de moi » (Carnac, p 203)

Il y a cette perte, « Tant d’amour a manqué / qu’on ne s’y connaît plus. » ( Pays, p 29, Sphère), et ce manque profond qui mène à « Un silence /Couleur de l’étang. » (p 54)

Ainsi avec ces deux livres, Guillevic me donnait à creuser avec lui ces eaux qui l’ont porté, « L’eau / Matrice du cri », (p 83), cri de naissance et cri d’amour, et ces eaux plus troubles, où la mort se mélange au vivant, où les frontières sont incertaines entre la peur et le désir, le doute et le besoin d’enfouir, cacher, ou se nicher.

*

Une violence rentrée surgit soudain du face à face avec l’étang ; lutte des forces antagonistes liées au bien et au mal, mais que le poème lui-même tente de guérir. Le poète cherche à s’élever par la caresse, à vaincre ce libidineux de l’étang qu’il a en son ventre et qu’il saura « percer » pour liquider la peur, retrouver la clarté du toucher. [11] Retrouver la tendresse.

Ainsi, m’aidant d’autres poèmes, par une lecture transversale, je peux en quelque sorte entrer dans le secret de ces deux livres, de ces deux eaux, et leurs correspondances. Elles sont l’une en l’autre comme deux modalités de l’amour, toujours en mouvement et en lutte, « un refus de dire / Creusé dans le oui » ( Sphère, Conscience, Saluer, p 58) avec cette aspiration originelle d’élévation, au sens charnel, où l’acte d’amour est mouvement, lutte contre toutes les formes d’enlisements :

« Peut-être que la tourbe est montée des marais,

Pour venir lanciner, suinter dans le silence

Et nous suivre partout

Comme une mère incestueuse. »[12]

Dans ses « Amulettes », je retrouve la même gravité des questions, sous une forme légère, dont je ressens de plus en plus les multiples ramifications cachées de sens.

« Avoir vu

Tout au fond

De sa main,

Dans l’étang,

Des petits hommes

Qui remuaient. » [13]

Ces corps, il me semble bien qu’ils sont là, en nous, agités par la peur de se perdre. Ils sont nous, grouillants têtards.

*

Dans ma peinture, je suis comme devant l’étang, absorbée.

Lorsque je peins, je sens l’étang dans mon dos[14] , mais « Je n’aime pas / tourner le dos / A de l’eau étendue » et souvent je vais accorder mon regard aux branches qui plongent dans l’eau et s’y entrelacent. Ici point de reflet de soi. L’étang aspire le ciel et les frondaisons, loge animaux et végétaux, exclut la présence humaine dans sa vasque.

L’étang, c’est une imprégnation depuis vingt ans, un lieu d’habitation et de travail. Tantôt il abonde en eaux vertes et fécondes, tantôt il cristallise sous le gel, ou semble s’asphyxier. Dans tous ses états, la couleur dominante, verte ou brune, se répand, se décompose, s’assombrit. L’étang est animé d’un mouvement permanent, œuvrant sans relâche, même aux moments où il semble fléchir, s’assécher.

« L’eau stagnante

en elle-même toujours

se creuse

a sa propre recherche. »[15]

Je vois là, dans cette présence obsédante et mouvante, quelque ressemblance aux mouvements intérieurs de la peinture: un lieu et, en son creux, un non lieu. Dedans, un remuement profond. Quelque chose passe et repasse, pénètre comme dans un buvard, disparaît pour réapparaître autrement.

La masse des arbres plonge et se défait au gré des oscillations de la surface. Le geste de peindre lui aussi affronte une étendue obscure, et l’éclat blanc de la lumière. Il s’agit de circonscrire à l’intérieur de soi une nature qui s’abandonne à l’envahissement, riche de tous les jaillissements, qui refuse la stase, sans cesse meurt et se ranime. Nature qui travaille en nous jusqu’à l’épuisement, « infatigable–fatiguée »[16], jusqu’aux dissolutions successives. Le cercle fécond de renouvellements incessants fait de la peinture un « domaine », dont l’équilibre est perpétuellement en recherche. J’y approfondis mon ignorance, ma peur « …avec des yeux pires que l’étang »[17]. Mais le regard aussi se décante. A la fois dedans, dehors, et devant.

Georges Duthuit[18], à propos de l’œuvre de Bram Van Velde, exprime ce travail intérieur de la peinture en des termes étrangement comparables à ceux de l’étang.

« …un singulier pouvoir ici nous fixe, nous possède. »

Une même surface se tend et se relâche.

« Il y a là un déséquilibre si déchirant qu’on ne conçoit pas qu’il puisse être résolu…»

« …non pas le principe d’organisation des conflits mais leur lieu. »

Et aussi Jacques Putman, [19]:

« …lier le mouvement, …à une aussi lente et patiente élaboration… »

« Comme si son échec le plaçait au-dessus de l’échec… »

Le peintre accepte de se perdre pour se trouver, abandonne ses gestes aux alluvions de couleurs, avec le courage de poursuivre quoiqu’il en coûte. Le corps entier est requis pour cela, « l’esprit ne peut être que vaincu ou par lui-même humilié… » (Putman, p42)

Il est important de savoir que Guillevic a aimé faire de nombreux livres avec des artistes. Sans faire de grands discours sur la peinture, certaines notes de Guillevic (Carnet noir, II, 1932, L’expérience Guillevic, Deyrolle 1994)) révèlent l’exigence de son regard et montrent son orientation intérieure profonde:

« Voir le monde en lui et non par rapport à soi, le monde (visible et invisible)

…le monde peut être vu par l’intérieur de l’âme.

Le monde intérieur du poète (vrai, grand) est une vue du monde tel que le voit et l’a créé Dieu. »

*

La mer est « sans ventre apparemment. »[20] Mais Guillevic voyait dans l’étang un ventre. Cela est fondamental. Poème aussi la voix du ventre. Son appétit. Son souffle. Sa portée.

D’une apparente stagnation, l’étang travaille à quelque décomposition qui nourrit ceux qui y vivent. Et c’est comme un passé qui hante et nous fonde, qui attend d’être délivré quand l’étang devient menace, passivité collante, marécage. « Qu’y a t’il au fond de l’eau ? » (Carnets 1923-1938, L’expérience Guillevic). Est-ce le remords ? Qui malmène notre innocence ?

Et ces liens entre la mère nourricière, la poésie, et la coulée de peinture. Entre ce qui meurt et naît, entre ce qui se décante vers le fond et ce qui affleure à la surface, entre l’océan et la semence. Entre ce qui nous rend à notre porosité, nous absorbe et cette peur d’être avalé, cette peur au ventre. « Est-ce que nous nous nourrissons tous de ce qui nous dévore ? » [21]Menace fusionnelle.

La mère reste du côté de l’étang :

« En communication

avec les profondeurs

élaborant l’humus,…»[22]

Et la femme, de l’océan « … ce goût de la mer que nous prenons en toi »[23]

*

L’on ressent fortement l’inquiétude de Guillevic, dans les pages manuscrites du carnet où se trouve « Devant l’étang ». Le va-et-vient entre ce qui est regardé et ce qui cherche à se nommer ajoute une vibration intime à la lecture, maintient vivant le travail d’écriture, non comme une instabilité mais bien comme une quête d’exactitude, de nudité. On en reçoit les mouvements dans la gestation profonde.

L’océan est solennel, refuge, chant, et néant, mugissement, cauchemar. Il est tout aussi travaillé que l’étang, que la vague, que l’existence :

« Puissante par moments

de force ramassée … /

Quelquefois projetée

Comme un vomissement. »[24]

C’est l’acceptation de ces mouvements opposés et extrêmes, liés au flux et reflux du vivant et du temps, qu’enseigne Guillevic. C’est également l’expérience du lien entre le regard sur le monde et le dialogue continu avec toutes ses manifestations sensibles qui nous le rend si présent. Ami des peintres, il savait accueillir et comprenait l’importance primordiale du geste, celui qui souffle la forme et touche au silence.

Marie Alloy, Mai 2005 – Revue NU(e)2005

[1] Éditions Le Silence qui roule – Sandillon (45640)

[2] p 193 Carnac, Sphère

[3] Guillevic, Du domaine, Poésie Gallimard, 1977

[4] Guillevic, Du domaine, p 12

[5] Guillevic, L’eau, revue Corps écrit n° 16, revue PUF 1985

[6] Expression employée par Jacques Borel, préface à Terraqué, NRF Poésie Gallimard

[7] Guillevic, Terraqué, NRF Poésie Gallimard, p 76

[8] Jacques Borel, préface à Terraqué, NRF Poésie Gallimard, p 12

[9] Bachelard, L’eau et les rêves, José Corti, 1989

[10] Guillevic, Devant l’étang, Marie Alloy édition Le Silence qui roule

[11] Guillevic, Terraqué, p76, 77, nrf Poésie Gallimard

[12] Guillevic, Terraqué, p 46, nrf, Poésie Gallimard

[13] Guillevic, Terraqué, p 192, nrf, Poésie Gallimard

[14] Guillevic, L’eau, revue Corps écrit n° 16, revue PUF 1985

[15] Guillevic, L’eau, revue Corps écrit n° 16, revue PUF 1985

[16] Guillevic, Carnac, dans Sphère, NRF Poésie/Gallimard, p 186

[17] Guillevic, Sphère, Chemin, p 13

[18] Georges Duthuit, Derrière le miroir, 1952, à propos de Bram Van Velde

[19] Jacques Putman, Le musée de poche, 1958, Bram Van Velde, ed Georges Fall

[20] Guillevic, Carnac, dans Sphère, NRF Poésie/Gallimard, p 149

[21] Jacques Borel, L’expérience Guillevic, Deyrolle, P 26

[22] Guillevic, Carnac, dans Sphère, NRF Poésie/Gallimard p 71

[23] Guillevic, Carnac, dans Sphère, NRF Poésie/Gallimard p 143

[24] Guillevic, Carnac, dans Sphère, NRF Poésie/Gallimard, p 190